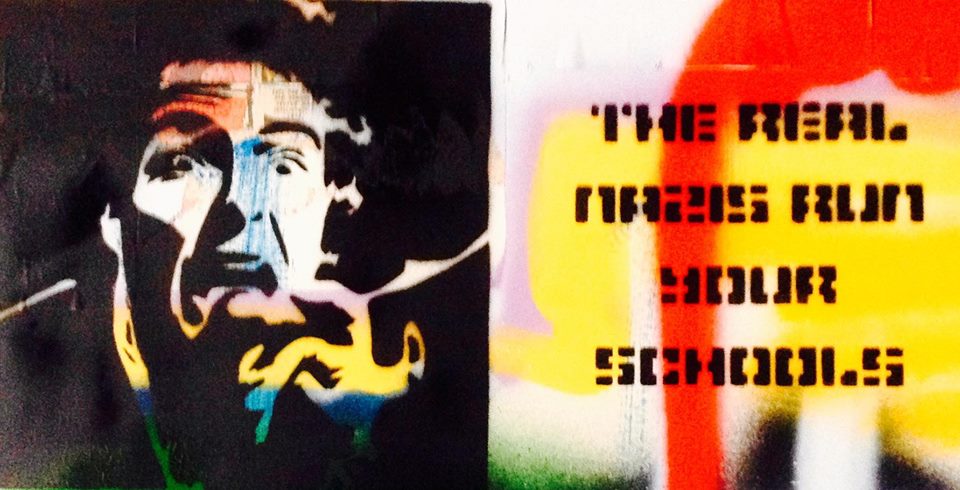

Existencil: Chomsky | 2017

Nos Estados Unidos, pesquisadores renomados forneceram evidências contundentes de que "elites econômicas e grupos organizados representantes de interesses comerciais causam substanciais impactos independentes sobre as políticas governamentais dos EUA, ao passo que cidadãos comuns e grupos de interesse de massas exercem pouca ou nenhuma influência independente". Os resultados de seus estudos, concluem os autores, "propiciam substancial sustentação a teorias de Dominação da elite Econômica e Teorias de Pluralismo Tendencioso, mas não para teorias de Democracia Eleitoral Majoritária ou Pluralismo Majoritário". Outros estudos já demonstraram que a ampla maioria da população, na ponta mais baixa do espectro de renda/riqueza, é efetivamente excluída do sistema político, suas opiniões e atitudes são ignoradas por seus representantes formais, ao passo que um ínfimo setor que ocupa o topo da escala tem um grau de influência esmagador. Esses estudos também apontaram que, no decorrer de um longo período, o financiamento de campanha é um extraordinário previsor das decisões políticas.

[...]

A amnésia histórica é um fenômeno perigoso, não só porque mina a integridade moral e intelectual, mas também porque prepara o terreno e estabelece as bases para crimes que ainda estão por vir.

[...]

A Carta da Floresta exigia a proteção dos bens comuns dos poderes exteriores. Os bens comuns eram fonte de sustento para a população geral: seu combustível, seu alimento, seus materiais de construção, tudo o que fosse essencial à vida. A floresta não era um deserto primitivo. Havia sido cuidadosamente desenvolvida ao longo de gerações, mantida em uso comum, com suas riquezas à disposição de todos e preservadas para as futuras gerações – práticas encontradas hoje essencialmente em sociedades tradicionais que se veem sob ameaça em todo o mundo.

A Carta da Floresta impunha limites à privatização. [...] No século XVII, entretanto, esta Carta foi vítima da ascensão da economia mercantil e das práticas e moralidade capitalistas.

Tão logo os bens comuns deixaram de contar com a proteção para o cultivo e o uso cooperativos, os direitos do povo comum foram restringidos ao que não poderia ser privatizado, uma categoria que continua minguando rumo à quase total invisibilidade. Na Bolívia, a tentativa de privatização da água foi, no fim, derrotada por uma insurreição popular que pela primeira vez na história alçou ao poder a maioria indígena. O Banco Mundial decidiu que a mineradora multinacional Pacific Rim pode dar prosseguimento a uma ação judicial movida pela empresa contra El Salvador porque o governo do país tentou preservar terras e comunidades de uma mineração de ouro extremamente destrutiva. As restrições ambientais ameaçam privar a mineradora de futuros lucros, crime que pode ser punido de acordo com as regras do regime de proteção dos direitos dos investidores enganosamente rotulado como “livre comércio”. E isso é apenas uma ínfima amostra das lutas em curso em boa parte do mundo, algumas envolvendo extrema violência, como no Congo Oriental, onde nos últimos anos milhões de pessoas perderam a vida para que fosse assegurado um grande suprimento de componentes minerais para telefones celulares e outros usos, gerando, é claro, vastos lucros.

A ascensão das práticas e da moralidade capitalistas trouxe a reboque uma drástica revisão na forma como os bens comuns são tratados, e também na forma como são concebidos. A visão predominante hoje é sintetizada pelo influente argumento de Garrett Hardin, para quem “a liberdade de bens comuns causa a ruína de todos”, a famosa “tragédia dos bens comuns”: tudo o que não tiver proprietário e não for tornado privado será destruído pela avareza individual.

Um equivalente internacional desse argumento foi o conceito de terra nullius, empregado para justificar a expulsão das populações indígenas nas sociedades coloniais da anglosfera, ou seu “extermínio”, como os pais fundadores da República dos Estados Unidos descreveram o que estavam fazendo, às vezes com remorso, após o fato. De acordo com essa útil doutrina, aos índios não cabia o direito de propriedade, uma vez que eram apenas nômades numa natureza agreste. E os diligentes colonos, por meio do trabalho árduo, podiam criar valor onde não havia valor nenhum, transformando essa mesma natureza para adequá-la ao uso comercial.

Na realidade, os colonos tinham discernimento, e a Coroa e o Parlamento empreenderam esmerados procedimentos de aquisição e ratificação, mais tarde anulados à força quando as criaturas malévolas resistiram ao extermínio. [...] foi na Austrália, de fato, que a doutrina veio a ser aplicada de maneira mais brutal.

As tenebrosas previsões da tragédia dos bens comuns têm seus contestadores. Em 2009, a falecida Elinor Ostrom recebeu o prêmio Nobel de Economia por seu trabalho demonstrando a superioridade dos sistemas de gestão pelos usuários de pesca, pastos, bosques e fontes de águas subterrâneas. Mas a doutrina convencional tem forças se aceitarmos sua premissa explícita: que os seres humanos são cegamente impulsionados por aquilo que os trabalhadores norte-americanos, nos primórdios da Revolução Industrial, chamaram amargamente de “o Novo Espírito da Época, torna-te rico e esquece-te tudo, menos de ti mesmo”.

Tais quais os camponeses e operários ingleses antes deles, os trabalhadores norte-americanos denunciaram esse novo espírito que estava sendo imposto a eles por considera-lo degradante e destrutivo, um ataque à própria natureza dos homens e mulheres livres. E enfatizo “mulheres”: entre os que condenavam de modo mais ativo e ruidoso a destruição dos direitos e da dignidade das pessoas livres impingida pelo sistema industrial capitalista estavam as “meninas das fábricas”, moças originárias das áreas rurais. Elas também foram empurradas para dentro de um regime de trabalho assalariado supervisionado e controlado que, à época, muitos consideravam que só se distinguia da escravidão por ser temporário. Essa condição era tida como tão natural que se tornou o lema do Partido Republicano, e um estandarte sob o qual os trabalhadores do norte carregavam armas durante a Guerra Civil norte-americana.

Controlando o desejo da democracia

Isso aconteceu 150 anos atrás – na Inglaterra, antes até. Desde então, enormes esforços vêm sendo empreendidos para inculcar o Novo Espírito da Época. Há importantes ramos de atividade devotados a essa tarefa: o setor de relações públicas, a área da publicidade, o segmento do marketing em geral, os quais, somados, respondem por uma considerável fatia do Produto Interno Bruto. Essa indústria dedica-se àquilo que o formidável economista político Thorstein Veblen chamou de “fabricação de necessidades”. Nas palavras dos próprios líderes empresarias e homens de negócios, a tarefa consiste em manipular as pessoas direcionando-as para as “coisas superficiais” da vida, como “o consumo do que está na moda”. Dessa forma, as pessoas podem ser atomizadas, apartadas umas das outras, buscando exclusivamente o ganho pessoal, entretidas e afastadas das perigosas tentativas de pensar por si mesmas e de questionar a autoridade.

O processo de modelagem das opiniões, atitudes e percepções foi chamado de “engenharia do consenso” por um dos fundadores da moderna indústria de relações públicas, Edward Bernays. Bernays foi um respeitado progressista de Wilson-Roosevelt-Kennedy, da mesma cepa de seu contemporâneo, o jornalista Walter Lippmann, o mais renomado intelectual público dos Estados Unidos do século XX, que enaltecia “a fabricação do consenso” como uma “nova arte” na prática da democracia.

Ambos constataram que o público deve ser “colocado em seu devido lugar”, marginalizado e controlado – em nome de seu próprio benefício, é claro. As pessoas eram “estúpidas e ignorantes” demais para que tivessem a liberdade de administrar a própria vida, cuidar de suas próprias coisas. Essa tarefa deveria ficar a cargo da “minoria inteligente”, que tem de ser protegida do “alvoroço e do rugido [do] rebanho atabalhoado”, dos “intrusos ignorantes e intrometidos” – da “multidão canalha”, epíteto dado por seus predecessores no século XVII. Numa sociedade democrática que funciona da forma adequada, como manda o figurino, cabia à população geral o papel de ser um conjunto de “espectadores”, não de “participantes da ação”.

E não deve permitir que os espectadores vejam demais. [...]

Entre os muitos assuntos que não são da alçada do rebanho atarantado está a política externa. Qualquer um que tenha estudado documentos secretos dessegredados já descobriu que, em larga medida, a confidencialidade visava proteger altos funcionários públicos do escrutínio da opinião pública. Em âmbito doméstico, é melhor que a turba não ouça o conselho dado pelos tribunais às grandes corporações: que elas devam fazer alguns esforços bastante visíveis na prática de boas ações, de modo que uma “população despertado do sono” não perceba os enormes benefício que o Estado-babá concede aos conglomerados empresariais.

De modo mais geral, era recomendável que o povo norte-americano não tomasse ciência de que as “políticas estatais são esmagadoramente regressivas, e assim reforçam e expandem a desigualdade social”, embora formuladas de maneira a levar “as pessoas a pensar que o governo ajuda somente os pobres não merecedores, o que permite aos políticos mobilizar e tirar partido da retórica e dos valores antigovernamentais mesmo quando continuam direcionando apoio a seus eleitores abastados” – cito aqui o mais importante periódico da mídia dominante, a Foreign Affairs, não algum jornaleco radical.

No decorrer do tempo, à medida que as sociedades se tornavam mais livres e o recurso à violência do Estado mais refreado, o ímpeto de elaborar sofisticados métodos de controle e atitudes e opiniões apenas cresceu. É natural que a imensa indústria de relações públicas tenha sido criada nas sociedades mais livres de todas, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A primeira agência de propaganda moderna foi o Departamento Britânico da Informação durante a Primeira Guerra Mundial. Sua contraparte norte-americana, a Comissão de Informação Pública, foi formada por Woodrow Wilson para levar uma população pacifista a odiar violentamente tudo que fosse alemão – com o extraordinário êxito. A publicidade comercial norte-americana impressionou profundamente outras pessoas; Joseph Goebbels a admirava e a adaptou à propaganda nazista com tremendo êxito. Os dirigentes bolcheviques tentaram fazer a mesma coisa, mas seus esforços foram canhestros e ineficazes.

Uma tarefa doméstica e fundamental sempre foi “manter [o público] longe das nossas gargantas”, como o ensaísta Ralph Waldo Emerson descreveu as preocupações dos líderes políticos quando a ameaça da democracia estava se tornando mais difícil de estancar em meados do século XIX. Mais recentemente, o ativismo da década de 1960 suscitou nas elites uma inquietação acerca da “democracia excessiva” e exigiu medidas para impor “maior moderação” à democracia.

Uma dessas preocupações em particular dizia respeito a introduzir melhores mecanismos de controle sobre as instituições “responsáveis pela doutrinação dos jovens”: as escolas, as universidades e as igrejas, que, julgava-se, estavam fracassando na tarefa essencial. Estou citando reações da ala esquerda liberal na extremidade do espectro ideológico dominante, os internacionalistas de esquerda que mais tarde abasteceram os quadros de funcionários da administração Carter e suas contrapartes em outras sociedades industriais. A ala direita foi muito mais linha dura. Uma das muitas manifestações desse ímpeto foi o brusco aumento das mensalidades universitárias – não com base em razões econômicas, como facilmente se pode demonstrar. O mecanismo, no entanto, controla e prende numa armadilha os jovens por meio do endividamento, quase sempre para o resto da vida, contribuindo assim para uma doutrinação mais efetiva.

Noam Chomsky

![[...]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeNC2Kyxd34r2LuofHe9-vdXHeHwG3_2NhVmIOTlK2moU0Q4R7taMlS8iMmQgEl1-NdaRsPrLdREzfQZYKfUgjslwLZUZe67dAfFBREu-YRx6WGX-vAUt5eJT4_-lFwT4dGzGCQQ/s220/11798115_858304687558226_1857652538_n.jpg)