Le philosophe lisant, de Chardin | 1734

No quadro de Chardin, a ampulheta evidencia a relação entre o tempo e o livro. A areia escoa rapidamente pela estreita passagem da ampulheta. O tempo passa, mas o livro permanece. A vida do leitor mede-se em horas; a do livro, em milênios. Essa é a espantosa revelação proclamada por Píndaro em primeiro lugar: "Quando a cidade que eu canto já não mais existir, quando os homens para quem eu canto já houverem desaparecido no esquecimento, minhas palavras ainda perdurarão." Foi a esse mesmo conceito que a exegi monumentum de Horácio deu expressão canônica e que culminou na suposição hiperbólica de Mallarmé de que o objeto do universo é le Livre, o livro último, o texto que transcende o tempo. O mármore desfaz, o bronze perece, mas as palavras escritas - aparentemente o meio de expressão mais frágil - sobrevivem. Vão-se seus criadores e elas permanecem - Flaubert lançou seu grito de protesto diante do paradoxo de estar ele morrendo como um cão abandonado enquanto a "prostituta" Emma Bovary, criatura sua, surgida de palavras sem vida rabiscadas em folha de papel, continuaria a viver. Até aqui somente os livros conseguiram exceder a morte em astúcia e têm realizado o que Paul Eluard definiu como a compulsão maior do artista: le dur désir de durer (de fato os livros podem sobreviver a si mesmos, saltando das sombras de sua existência inicial: permanecem, plenas de vitalidade, as traduções de línguas há muito extintas). No quadro de Chardin, a ampulheta - em si uma figura dupla, icônica, que sugere o toro ou a forma oito do infinito - harmoniza com exatidão e ironia a vita brevis do leitor e a ars longa do seu livro. Enquanto ele lê, sua própria existência se esvai. Sua leitura é um elo na cadeia que realiza essa continuidade e subscreve - vale a pena retornar a esta palavra - a permanência do texto lido.

É binário o formato da ampulheta, e seu significado, dialético. A areia que cai através do vidro fala-nos igualmente da natureza desafiadora do tempo, que é a da palavra escrita, como também da brevidade do tempo disponível para lê-la. Até mesmo os leitores mais obsessivos só conseguem ler uma fração minúscula da totalidade de textos existentes no mundo. Jamais será um leitor verdadeiro, um philosphe lisant, aquele que não experimentou o fascínio e a angústia diante de enormes prateleiras repletas de livros não lidos, das bibliotecas à noite que tiveram em Borges seu fabulista. Jamais será leitor que não ouviu, com seu ouvido interior, o apelo de centenas de milhares, de milhões de volumes que se empilham na British Library ou na Widener suplicando para serem lidos. Pois cada livro contém uma aposta, um desafio ao silêncio, que só pode ser vencido quando o livro é aberto novamente (mas, diferentemente do homem, o livro pode esperar séculos pela eventualidade da ressurreição). Cada leitor autêntico, no sentido delineado por Chardin, carrega dentro de si a incômoda culpa da omissão, das prateleiras pelas quais passou apressadamente, dos livros cujo dorso seus dedos meramente roçaram em pressa cega. [...] O tempo é muito curto, "nesta biblioteca que é o universo" (segundo Borges, no estilo Mallarmé). Entretanto os livros não abertos continuam a nos chamar, num apelo silencioso e insistente como o movimento da areia na ampulheta. Símbolo tradicional da morte na arte e na alegoria ocidentais, a ampulheta assume um duplo significado na composição de Chardin: a vida póstuma do livro e a brevidade da vida do homem sem o qual o livro permanece sepulto. Repito: as interações dos significados da ampulheta e do livro são de natureza tal que abarcam grande parte da nossa história interior.

Bem em frente à ampulheta vê-se a pena que o leitor usa para escrever. O papel de destaque que esse objeto tem na composição é acentuado por sua posição vertical e pelo jogo de luzes sobre ele. A pena é emblemática da obrigação de resposta inerente ao ato de leitura; define a leitura como interação. A boa leitura pressupõe resposta ao texto, implica a disposição de reagir a ele, atitude essa que contém dois elementos cruciais: a reação em si e a responsabilidade que isso representa. Ler bem é esclarecer uma relação de reciprocidade com o livro que está sendo lido; é embarcar em uma troca total. A dupla incidência da luz na página e no rosto do leitor evidencia a percepção, por Chardin, desse fato primordial: ler bem é ser lido pelo que se lê. É assumir responsabilidade pelo texto.

É com a pena que se fazem anotações à margem do texto. Essa marginália é a prova imediata da resposta do leitor ao que ele lê, do diálogo que se dá entre livro e leitor. É o risco do bordado que resultará dessa interação, desse discurso interior - laudatório, irônico, negativo, argumentativo - que acompanha o processo da leitura. A marginália pode, em extensão e densidade de organização, vir a rivalizar com o próprio texto, preenchendo não apenas as margens laterais propriamente ditas, como também os espaços livres no topo e na base da página, até mesmo nos espaços entre as linhas. Nas nossas grandes bibliotecas encontram-se "contrabibliotecas" constituídas pela marginália e por outras decorrentes daquelas que gerações sucessivas de verdadeiros leitores estenografaram, codificaram, rabiscaram ou assinalaram com floreios elaborados, sublinhando ou circundando as linhas do texto. Muitas vezes essas anotações constituem as articulações principais de uma doutrina estética, os elos da história intelectual, ou podem mesmo constituir um ato de criação da maior importância.

[...]

Com sua pena le philosophe lisant transcreverá trechos do livro que está lendo. Seus excertos podem variar das mais breves citações até extensas transcrições. A multiplicação e disseminação da palavra escrita depois de Gutenberg possibilitaram uma incalculável proliferação dessas transcrições pessoais, quer em extensão, quer em variedade. O escriba ou o cavalheiro dos séculos dezesseis e dezessete anotava em sua agenda com capa de chifre, em seu bloco de citações, em seu florilegium ou breviário as máximas, as frases de efeito, os aforismos, tropos de mestres clássicos ou contemporâneos. Os ensaios de Montaigne são entretecidos com ecos e citações.

[...]

Algo envolve o leitor de Chardin: é o silêncio. Chardin é um virtuoso do silêncio. Ele faz do silêncio uma presença quase táctil, algo que se manifesta inequivocamente pela qualidade da luz, pela textura da composição. Uma leitura genuína requer silêncio. A leitura, como Chardin a representa, é um ato silencioso e solitário. Trata-se de um silêncio vibrante de emoção e de uma solidão abarrotada de vida.

O que dizer do ato de leitura hoje em dia? Como se compara com a conduta e os valores inerentes à tela de Chardin de 1734?

Bem em frente à ampulheta vê-se a pena que o leitor usa para escrever. O papel de destaque que esse objeto tem na composição é acentuado por sua posição vertical e pelo jogo de luzes sobre ele. A pena é emblemática da obrigação de resposta inerente ao ato de leitura; define a leitura como interação. A boa leitura pressupõe resposta ao texto, implica a disposição de reagir a ele, atitude essa que contém dois elementos cruciais: a reação em si e a responsabilidade que isso representa. Ler bem é esclarecer uma relação de reciprocidade com o livro que está sendo lido; é embarcar em uma troca total. A dupla incidência da luz na página e no rosto do leitor evidencia a percepção, por Chardin, desse fato primordial: ler bem é ser lido pelo que se lê. É assumir responsabilidade pelo texto.

É com a pena que se fazem anotações à margem do texto. Essa marginália é a prova imediata da resposta do leitor ao que ele lê, do diálogo que se dá entre livro e leitor. É o risco do bordado que resultará dessa interação, desse discurso interior - laudatório, irônico, negativo, argumentativo - que acompanha o processo da leitura. A marginália pode, em extensão e densidade de organização, vir a rivalizar com o próprio texto, preenchendo não apenas as margens laterais propriamente ditas, como também os espaços livres no topo e na base da página, até mesmo nos espaços entre as linhas. Nas nossas grandes bibliotecas encontram-se "contrabibliotecas" constituídas pela marginália e por outras decorrentes daquelas que gerações sucessivas de verdadeiros leitores estenografaram, codificaram, rabiscaram ou assinalaram com floreios elaborados, sublinhando ou circundando as linhas do texto. Muitas vezes essas anotações constituem as articulações principais de uma doutrina estética, os elos da história intelectual, ou podem mesmo constituir um ato de criação da maior importância.

[...]

Com sua pena le philosophe lisant transcreverá trechos do livro que está lendo. Seus excertos podem variar das mais breves citações até extensas transcrições. A multiplicação e disseminação da palavra escrita depois de Gutenberg possibilitaram uma incalculável proliferação dessas transcrições pessoais, quer em extensão, quer em variedade. O escriba ou o cavalheiro dos séculos dezesseis e dezessete anotava em sua agenda com capa de chifre, em seu bloco de citações, em seu florilegium ou breviário as máximas, as frases de efeito, os aforismos, tropos de mestres clássicos ou contemporâneos. Os ensaios de Montaigne são entretecidos com ecos e citações.

[...]

Algo envolve o leitor de Chardin: é o silêncio. Chardin é um virtuoso do silêncio. Ele faz do silêncio uma presença quase táctil, algo que se manifesta inequivocamente pela qualidade da luz, pela textura da composição. Uma leitura genuína requer silêncio. A leitura, como Chardin a representa, é um ato silencioso e solitário. Trata-se de um silêncio vibrante de emoção e de uma solidão abarrotada de vida.

O que dizer do ato de leitura hoje em dia? Como se compara com a conduta e os valores inerentes à tela de Chardin de 1734?

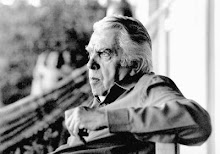

George Steiner

Trad.: Maria M.

![[...]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeNC2Kyxd34r2LuofHe9-vdXHeHwG3_2NhVmIOTlK2moU0Q4R7taMlS8iMmQgEl1-NdaRsPrLdREzfQZYKfUgjslwLZUZe67dAfFBREu-YRx6WGX-vAUt5eJT4_-lFwT4dGzGCQQ/s220/11798115_858304687558226_1857652538_n.jpg)